高温の金属、重たい金型や製品、常に動く設備など、鋳造の現場は日常的に多くのリスクと隣り合わせの環境です。ほんの一瞬の気の緩みが大きな事故や災害に繋がることもあります。

厚生労働省の資料によると、労働災害による死傷者数は製造業が1位となっています。

※出展:令和5年 労働災害発生状況 厚生労働省

鋳造業界でも毎年のように「火傷」「はさまれ」「転倒」「火災」といった様々な労働災害が報告されています。これらの多くはヒヤリハットとして見過ごされていた事象が、十分な対策を取らないまま実現化してしまったものです。

しかし、適切な安全対策とリスク管理を行うことで、こうした事故は未然に防ぐことができます。

作業環境の整備やルールを明確にし、作業者一人ひとりの意識を高めることが、安全で効率的な現場づくりの第一歩となります。

この記事では、鋳造現場に潜むリスクとその対策、安全管理の取組みまでを解説します。

鋳造現場で想定されるリスクとは?

鋳造現場では、作業者の命や健康に関わる様々なリスクが潜んでいます。

それでは、鋳造業に特有のリスクとはどのようなものがあるのでしょうか?

・金属による火傷や熱中症

溶かした金属の温度は1500℃以上に達することがあり、わずかな接触でも重度の火傷に繋がります。金属を溶かしている際に電気炉から湯玉が飛んでくる、鋳型へ金属を流し込む際に触れてしまう、鋳型内でのガス発生や強度不足により型が割れて飛散する、溶接や加工後に製品の摩擦熱で火傷をしてしまうと言った事故も少なくはありません。

また、夏場の鋳造作業は環境温度が高くなりやすく、熱中症のリスクも極めて高いです。

・はさまれ、巻き込まれ

労災事故原因の1位と言われるのが、はさまれ・巻き込まれです。

機械の操作ミスによるものはもちろんのこと、金型や台車の可動部に手足や体を挟んでしまう、鋳物製品を手足に落としてしまい挟んで骨折をしてしまう、回転する機械や工具に手袋や服が引っ掛かり巻き込まれてしまう、などの事例もあります。

特に多いのは、材料や製品を運ぶ際に使用するクレーンやフォークリフトによる接触事故と言われています。

・切れ、こすれ、浮遊物による怪我

様々な工具を使用する鋳造業では、工具による怪我も注意が必要です。

鋳物製品のバリ仕上げをする際に使用するグラインダーやサンダーによって手を切ってしまうケースが多いです。また、バリを削った際に出る鉄粉、鋳造の砂、添加剤、粉塵などの浮遊物が目に入ってしまうい怪我をするといったリスクもあります。

・転倒、転落事故

足元の悪い場所での作業や床の段差や障害物につまずいてしまう、重い製品を持ってバランスをくずしてしまう、フォークリフト運転している際にパレットに乗せた製品を落としてしまう等の転倒事故もあります。また、高所での作業中に誤って転倒してしまい大怪我をしてしまうリスクもあげられます。

その他にも、重い物を運ぶ・無理な姿勢での作業によって怪我や身体を痛めてしまう、粉塵・振動・騒音などによる健康被害といった様々なリスクが挙げられます。

労働災害発生の要因とは?

これらの事故の発生要因は、大きく3つに分類されます。

・人的要因

最も多いのは作業者の判断ミスや油断、知識不足などといった「人」に起因するヒューマンエラーによる事故です。例えば、安全装置を無効化してしまう、保護具を正しく着けずに作業をしてしまうなどの行動が典型例です。

「このくらい大丈夫だろう」といった慢心や、作業手順を理解していない新人への指導不足、疲労や体調不良による注意力の低下によって引き起こされ、人の行動に関連する事故が多いとされています。

・物的要因

機械設備の不具合や不適切な操作によって、事故が発生することもあります。

機械設備の劣化や欠陥、安全装置が設置されていない、故障している、足元が滑りやすい、照明不足などの作業環境の悪さも原因となってきます。このような環境では、いくら作業者が注意していても事故が起きやすくなってしまいます。

・管理的要因

見落とされがちですが、組織としての安全管理体制の不備も、現場の安全を根底から揺るがす重大な原因となります。

作業手順書やマニュアルが未整備または守られていない、定期的な点検や整備が実施されていない、安全衛生教育が実施されていない、人員不足・無理な作業体制など、どれだけ個人が注意を払っても、「仕組み」が整っていなければ事故は防ぎきれません。

基本の安全対策とは?

リスクから作業者の安全を守るうえで、基本となるのが「5S」「KY活動」の徹底です。どちらも特別な設備投資を必要とせず、現場の意識と日々の積み重ねで実施できる重要な取り組みです。

・5Sの徹底

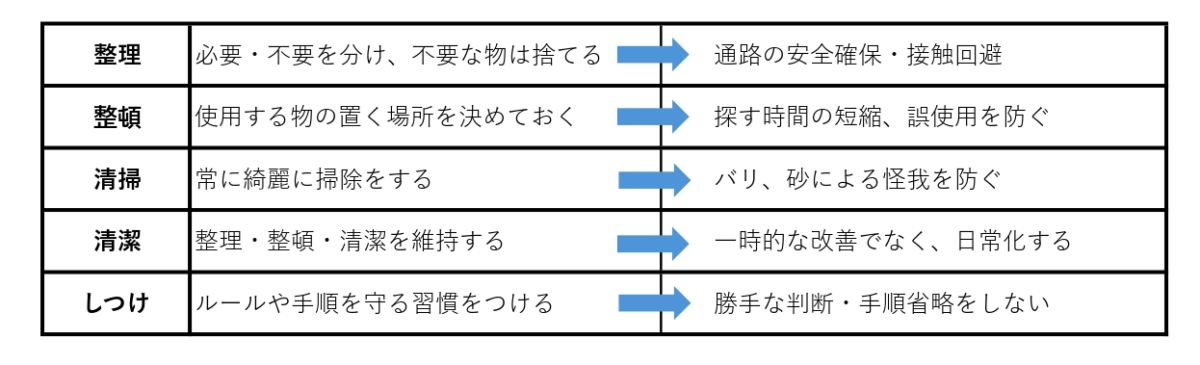

5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った言葉で、現場の環境改善や安全意識の工場に直結する基本活動です。

5Sを実施することで、危険の芽にいち早く気付ける「見える現場」へと繋がります。

・KY活動(危険予知活動)

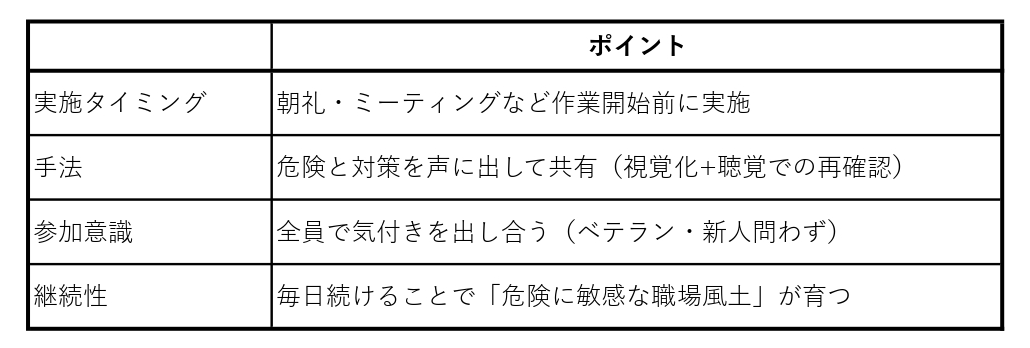

KY活動とは、職場や作業現場で発生する恐れがある労働災害やトラブルを未然に防ぐための取り組みのことです。

「この工程で何が起こりうるか?」「防ぐには何をすべきか?」を具体的に言葉にして可視化することで、作業者一人ひとりの注意力を高めることができます。

このような活動が日常に根付くことで、たとえ小さな異常でも見逃さない気付ける現場が生まれます。

5S・KY活動は、どちらも地道でシンプルな取り組みですが、確実に事故の芽を摘む効果があります。安全文化を職場に根付かせるためには、一人ひとりの意識改革が欠かせません。

大洋産業の安全対策

大洋産業では、安全衛生委員会による様々な安全対策を行っています。

・保護具着用のルール化

大洋産業では各工程によって、使用する保護具が変わってきます。各部署内での保護具着用のルールを決め、現場に写真を掲示し全従業員が守るよう徹底しています。

また、同じ保護具でも各工程によって安全性に問題がある場合には、種類の違う保護具を提供したりと対策を行うようにしています。

・定期的な現場巡回

月に一度、工場内の安全巡回を実施し、危険と感じる箇所や注意が必要な箇所を指摘し、対策・改善を行います。

全従業員が当番制で一緒に巡回を行うため、様々な視点から危険を予測することができ一人ひとりの問題意識を付けることが出来ます。

・研修会の実施

安全に関する研修を定期的に行い、社員への意識づけを行っています。

事故の危険が非常に高いフォークリフト研修、役職者を対象にした安全教育、AED講習など、安全に対する意識を高めるよう対策を行っています。

・熱中症対策

夏の工場内は気温が非常に高くなります。そのため熱中症対策は必須となります。

全従業員へ塩タブレットや塩分チャージゼリーの配布を行い、気温が35℃を超える猛暑日は飲料水やアイスの配布も積極的に行っています。また、冷却ベストやファン付き作業服の提供も行っています。

安全は日々の積み重ねと仕組みによって守ることで、安心して働ける職場は実現できます。

事故を防ぐためには、個人の注意だけでなく、組織としての安全対策が必要不可欠となります。大洋産業では今後も、職場の安全づくりを積極的に取り組んでいきます。

今回は鋳造現場に潜むリスクとその対策、安全管理の取り組みを解説しました!

次回の記事もお楽しみに✨